Quand ils ne sont pas occupés à prier, ils défrichent, innovent et se lancent dans les affaires. Du Xle au XIIIe siècle, les moines inventent la France moderne. Bien joué les frères!

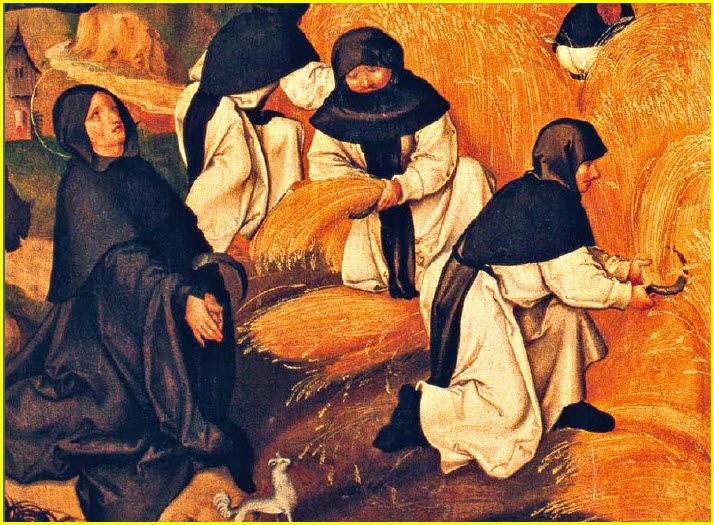

Une nuit d'hiver de la fin du XIIe siècle. Il est 3h30. Le sacristain de l'abbaye de Citeaux est réveillé par le tintement d'une clochette reliée à une clepsydre. Le corps fatigué, le vieux moine va sonner l'heure du premier office de la journée, les Vigiles. Sans un mot, les ombres blanches émergent du dortoir et se saluent d'un simple hochement de tête. Dans l'obscurité presque totale, ils s'installent dans les stalles de chaque còté de la nef. Pendant une heure, les moines cisterciens vont lire, chanter, psalmodier. Avant de se lancer dans une journée de dur labeur, à l'emploi du temps ultrarythmé. De quoi faire passer les chefs d'entreprise d'aujourd'hui pour des tire-au-flanc! Du XIe à la fin du XIIIe siècle, les cisterciens sont sur tous les fronts. A la différence des moines de l'ordre de Cluny, qui passent leurs journées à prier, les frères cisterciens prònent le travail manuel et le retour à la simplicité. Pour marquer leur différence, ils adoptent une coule banche en laine (vetement à capuchon), ce qui leur vaudra le surnom de "moines blancs", par opposition aux "moines noirs" de Cluny, qui teignent leur coule.

LE SUCCÈS DES CISTERCIENS EST FULGURANT.

En quelques décennies, ils détiennent les terres les plus productives, s'imposent comme d'excellents gestionnaires, investissent les circuits économiques traditionnels et entretiennent des liens étroits avec le pouvoir en place. A la fin de leur épopée, en 1300, leur empire s'étend dans toute l'Europe avec près de 700 "abbayes filles", sortes de filiales, implantées jusqu'à Istanbul, faisant d'eux la première multinationale de l'Histoire.

Les moines blancs vont inventer la France moderne. L'engouement pour les ordres monastiques s'inscrit dans une réforme de l'Eglise initiée dès la fin du Xe siècle. Ebranlée par les invasions musulmanes et scandinaves, la papauté cherche à redorer son image et surtout à restaurer son pouvoir. La vie érémitique apparait à plusieurs réformateurs comme un retour salvateur aux sources du christianisme.

Ici et là, de petits groupes de moines se retirent du monde et s'installent dans des bois pour observer la règle de saint Benoit. Les "oratores" ceux qui prient, ont alors une fonction essentielle dans la société. Avec leurs prières, ils protègent la collectivité de la peur de l'Enfer, ce qui n'est pas un vain mot à l'époque. Prêtres et moines exercent un "service public" (le mot liturgie vient du grec leitourgia (littéralement "le service du peuple". Mais les religieux savent aussi soignerleurs rapports avec l'élite politique. Tout bon noble de l'époque doit accueillir une abbaye sur ses terres, gage de protection dans l'au-delà. Au XIIe siècle, le moine anglais bénédictin Orderic.

Vital, grand historien du Moyen Age, écrit dans son Historica ecclesiastica: "Qui peut faire le compte des Vigiles, hymnes, psaumes, prières et des offrandes quotidiennes, des messes accompagnées de flots de larmes, que les moines effectuent! Ces disciples du Christ se consacrent entièrement à ces occupations, se crucifiant euxmemes afin de plaire à Dieu... Aussi, noble comte, je te conseille sérieusement de construire une telle forteresse dans ton pays, tenue par des moines qui luttent contre Satan. Là, les champions encapuchonnés résisteront dans une lutte de tous les instants à Behemoth", (la force animale que l'homme ne peut domestiquer, NDLR

LES MILIEUX ARISTOCRATIQUES SONT LES PREMIERS "FOURNISSEURS" DE NOUVELLE RECRUES.

C'est ainsi que, dans les familles seigneuriales, les cadets deviennent pour la plupart des moines. Un moyen pour les abbayes de s'assurer de nouveaux dons de terres et d'asseoir leur pouvoir politique. L'ordre de Citeaux doit son succès à l'un de ces fils de bonne famille, Bernard de Fontaine (futur saint Bernard de Clairvaux). En 1112, à l'âge de2 1 ans,le jeune homme entre à l'abbaye de Citeaux, créée par Robert de Molesmes, quatorze ans plus tôt. Le lieu n'est alors qu'un village de cabanes dans une foret marécageuse de Bourgogne. Les moines, dirigés par l'abbé Etienne Harding, vivotent dans de piètres conditions et connaissent à plusieurs reprises des périodes de disette. En 1115, Etienne Harding envoie Bernard de Fontaine, à la tête d'un groupe de moines, fonder en Champagne une nouvelle maison cistercienne, "claire vallée", qui deviendra "Clairvaux". Le jeune moine convainc son père et ses cinq frères de le rejoindre. Pour tester sa foi, il passe l'année 1118 dans une cabane isolée, refusant toute nourriture selon la légende. "Cette sorte de performance devint le levier d'une 'aura médiatique' qui se répandit ensuite dans tout le monde chrétien, avec la force qu'on attribuait alors aux exploits des protégés de Dieu", analyse Jean-François Leroux-Dhuys dans son livre 'Les Abbayes Cisterciennes. Le moine devient un vrai héros!Tout le monde veut son abbaye cistercienne pour assurer le salut de son âme. Des moines sont envoyés dans toute l'Europe par la maison mère. En quatre-vingts ans, 522 abbayes sortent de terre, dessinant une nouvelle organisation du territoire.

PRIER, TRAVAILLER, DORMIR.

Le quotidien des moines de Citeaux doit respecter le strict équilibre entre ces trois activités, comme le veut la règle de saint Benoit. Afin d'éviter tout contact avec l'extérieur et de vivre en parfaite autarcie dans leur "cité idéale", ils travaillent d'arrache-pied pour produire euxmemes tout ce dont ils ont besoin. C'est à ce prix que les campagnes françaises vont se moderniser, suivant le modèle des abbayes cisterciennes. Les moines de l'ordre de Citeaux n'inventent pas de techniques révolutionnaires, mais ils utilisent les meilleures innovations de leur époque et popularisent leur utilisation. Agriculteur, éleveur, viticulteur, sidérurgiste, rien ne les arrete, ils savent tout faire. Le choix du lieu de construction de toute nouvelle abbaye est d'ailleurs un véritable casse-tête. lls refusent souvent les sites prestigieux qu'on leur propose, préférant des clairières cultivables, bordées de rivières et de grandes forets pour s'approvisionner facilement en eau et en bois. Si le site se révèle mal irrigué, les cisterciens sont capables de se lancer dans de gigantesques travaux. C'est le cas d'une communauté d'ermites installée sur le versant d'une colline, à Aubazine, dans le Limousin, et quis'afflie à l'ordre de Citeaux en 1147.Le point d'eau le plus proche est un torrent situé en amont, à 1500 mètres. Qu'à cela ne tienne, on décide de creuser dans la roche et d'acheminer l'eau par un "canal des moines". Il permet ainsi de desservir un vivier, les égouts des cuisines et des latrines, et le moulin céréalier que la règle de saint Benoit impose à chaque monastère.

Partout où les moines s'installent, ils défrichent les terres, exploitent les ressources naturelles et créent une économie locale vertueuse. Dans les champs, ils expérimentent le nouveau système de l'assolement triennal et utilisent des chevaux, plus rapides que les boeufs, pour les labours. lls développent l'élevage de carpes. Dans le Haut-Palatinat, en Allemagne, l'abbaye de Waldsassen, spécialisée dans la pisciculture, compre pas moins de 200 viviers, permettant de séparer les carpes femelles des carpes de moins d'un an et des carpes consommables. Les cisterciens s'illustrent aussi dans la gestion des forets, avec une politique respectueuse de l'environnement. Ils adoptent une politique d'affouage de vingt ans (droit de prendre du bois dans une foret sur des zones délimitées). Ce système servira de modèle aux législations protectrices de la foret, comme celle de Colbert au XVIIe siècle.

LES HOMMES DE DIEU SE RÉVÈLENT ETRE D'EXCELLENTS INGÉNIEURS.

A Fontenay, en Bourgogne, ils exploitent le minerai de fer, extrait de la colline qui domine le monastère. Une fois réduit et compacté en barres grossières dans des bas fourneaux, le métal est envoyé à la forge de l'abbaye pour etre modelé. Les moines inventent le système du martinet hydraulique pour battre le fer et fabriquer des outils et des matériaux de construction. Leurs compétences sont grandes, et leurs talents, multiples. Ainsi lorsqu'ils héritent de vignobles, ils en font des grands crus. C'est le cas de Citeaux qui reçoit en donation les vignes du Clos-Vougeot au XIIe siècle.

Jusqu'à la Révolution, des mâitres celliers assureront la transmission des savoirs et améliorations techniques éprouvés par les moines. Leur succès, ils le doivent aussi à une organisation du travail très hiérarchisée. Les travaux manuels sont confiés aux frères convers :des religieux qui ne sont ni clercs ni moines, mais qui vivent à côte de l'abbaye et participent aux messes. Ils se recrutent surtout parmi les paysans locaux, encore misérables à l'époque, et ont un rang inférieur à celui des moines. Ce sont pourtant eux qui assurent le gros des travaux et qui font tourner la machine cistercienne. Au milieu XIIe siècle, il y avait 300 moines pour 500 convers à Clairvaux, et 100 moines pour 300 convers à Vaucelles, dans le Cambrésis.

Grâce à leur réussite et à la bonne gestion de leurs domaines, les abbayes ont rapidement des excédents de production, qu'elles décident de commercialiser. Deux frères sont autorisés à se rendre au marché pour vendre leurs produits. Les transactions importantes se négocient dans les "maisons" que les grandes abbayes possèdent en ville. Certaines, décidément en avance sur leur temps, installent dès le milieu du XIIe siècle des magasins de détail. L'abbaye de Rein, en Autriche, vend ainsi son vin dans sa boutique baptisée "A la coule grise". Déjà, le mythe de la qualité des produits monastiques est un argument marketing qui fait vendre, comme pour la bière et le fromage aujourd'hui .

La fin du XIIIe siècle marque déjà le déclin de l'empire de l'ordre de Citeaux. Avec l'amélioration des conditions de vie dans les campagnes, les abbayes cisterciennes peinent à attirer de nouveaux convers. Les paysans n'ont plus besoin d'y trouver refuge pour subsister. Peu à peu, le pouvoir se déplace des campagnes vers les villes, alors en plein développement. Le vent tourne définitivement pour les cisterciens avec la remise en question de la théorie des trois ordres, selon laquelle les 'oratores' doivent prier pour tous. Désormais, il appartient à chacun de réaliser son propre salut. L'érémitisme a fait son temps.

***

LES DIFFÉRENTS ORDRES MONASTIOUES

Au Moyen Âge les congrégations monastiques et les ordres religieux se multiplient, surtout entre le XIe et le début du XlIIe siècle. Au début de la période, tous ou presque sont bénédictins (ou apparentés), c'est-à-dire qu'ils suivent la règle de saint Benoit (v. 480-547). Au sein de cette famille, les ordres les plus significatifs sont Cluny (fondé en 910) et Citeaux (créé en 1098). Mais il y ne sont pas les seuls, il y a aussi les chartreux (un des plus austères) ou encore les antonins (qui se consacrent aux malades atteint du mal des ardents, ou feu de saint Antoine). Tous vivent à l'écart de la société, derrière une clôture, et on reprochera par exemple à Cluny d'être des segeneuries ecclésiastiques. Vers la fin du XIIIe siècle, deux ordres dits "mendiants"- car ils vivent de la charité - vont venir concurrencer les bénédictins: ce sont les dominicains (disciples de saint Dominique) et les franciscains (menés par saint François d'Assise). A la différence des bénédictins, ils s'installent dans des couvents en ville et n'exploitent pas de terres.

Par Julia Zimmerlich dans "Ça m'Intéresse Histoire",Juillet-Août 2014. Dactylographié et adapté pour être posté par Leopoldo Costa.